DIP部品の用語解説

- プリント基板にのせる部品の一種だよ

- 針金みたいな端子が付いてるよ

- 基板の穴にさして、裏側からはんだ付けして使うよ

一言でいうと

DIP部品とは

電子回路にのせる部品の一種で、

プリント基板の穴(ホール)に端子をさして使う部品のこと

です。

詳しい説明

順番に説明していきましょう。

まず、DIP部品は、電子回路とよばれる緑色の板(プリント基板)に付けて使われる部品のひとつです。

このプリント基板は、抵抗とかコンデンサとかの部品(素子)がいっぱい取り付けられていて、

各部品をパターンとよばれる配線でつなぐことで、電気的な機能を作っています。

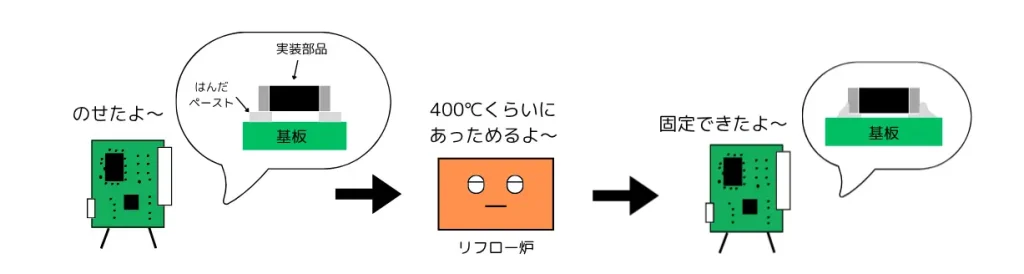

ここで、電子回路に部品を取り付けるには、はんだでひっつけて固定するのが一般的です。

いまの電子回路は大量の部品を使うので、だいたいは部品を一気にのせて、まとめてはんだで固定するやり方を取っています。

これを「リフロー方式」といい、はんだで固定できるような端子を付けた部品のことを「実装部品(SMD)」とよびます。

こうすれば部品を付けるのが楽ちんに終わるのですが、

部品が重くて固定するのが難しかったり、リフローをすると部品が溶けてしまったりして

たまにこの方式では付けられない部品もあったりします。

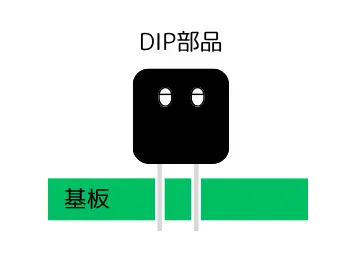

そんな時は、プリント基板に穴をあけて、針金みたいに伸ばした端子をさし、

基板の裏からはんだ付けして固定する、という方法で付けることがあります。

この方式をDIPとよび、端子を伸ばした部品のことをDIP部品とよびます。

ちなみに、DIP部品自体は実装部品より先に使われてきたので、

大昔の電子回路を見ると、DIP部品ばっかり使ったものがあったりします。

あとは、はんだごてを使って手付けする時は、DIP部品の方がやりやすいので、

電子工作キットとかに入っている部品も、だいたいはDIP部品です。

最後にまとめるよ

つまり「DIP部品」という名前を聞いたら、「基板の穴にさして使う電子部品のことなんだな~」と思っておいてください。