「ICE(インサーキットエミュレータ)」の用語解説

- 試作段階でソフトとハードの動作をチェックできる装置だよ

- マイコンの代わりになって動くよ

- 開発してる電子基板に挿してつかうよ

一言でいうと

ICE(インサーキットエミュレータ)とは

電子機器の試作品をチェックするため、マイコンの代わりに動く装置

のことです。

詳しい説明

まずはハードウェアの設計で、ICEがなぜ使われるかを説明しましょう。

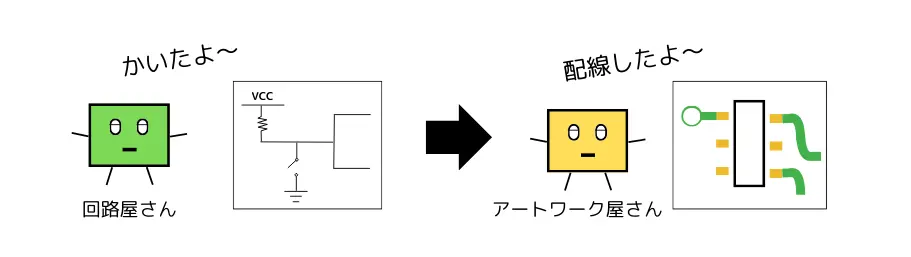

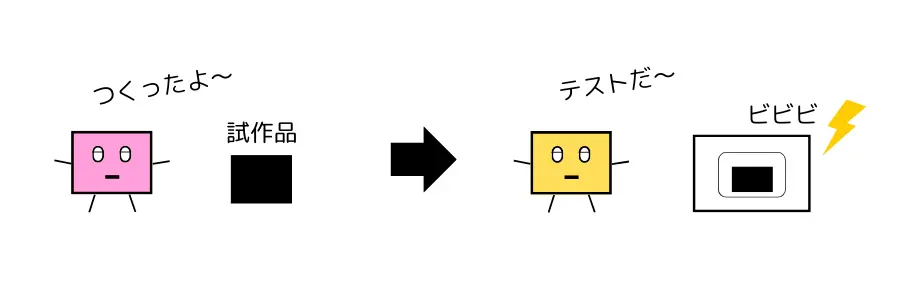

ハードウェアの設計では、回路屋さんが回路図をカキカキし、それをアートワーク屋さんがプリント基板の配線として形にします。

そのあと部品を買い集めたら、試作品として製品のカタチにし、設計が間違っていないかテストするのが普通の流れです。

ただ、家電や自動車などの組み込み回路は、だいたいの場合、ハードウェアとソフトウェアを同時に開発しています。

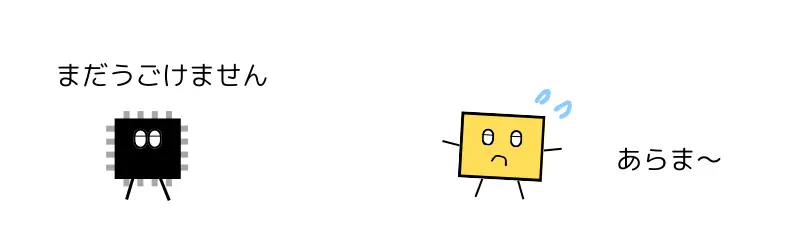

するとマイコンのソフトがまだできあがってないので、ハードが完成しててもちゃんとテストできません。

とはいえソフトが完成するまで待つのはやってられないので、ICEを使って評価する、という方法を取ります。

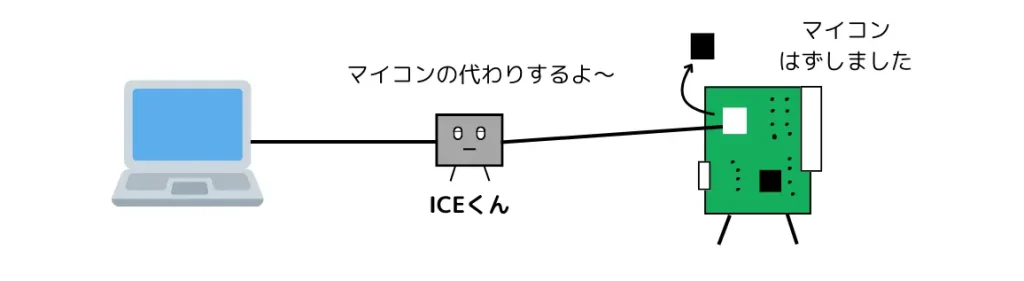

ICEには、マイコンと同じような機能をもったICチップが入っていて、プリント基板のマイコンを取り外して、代わりにICEのソケットを挿せるようになっています。

そしてICEにハードウェアの動作を確かめられるだけのソフトを入れれば、マイコンのプログラムが設計途中でもハードウェアの動作チェックができるのです。

こんな感じでハードウェアのチェックによく使われるのですが、ICEはソフトウェアのデバッグにも使われたりします。

ICEにはプログラムを途中で止める「ブレーク機能」とか、プログラムの特定の行だけを動かす機能とかがあるので、それが役立つんですね。

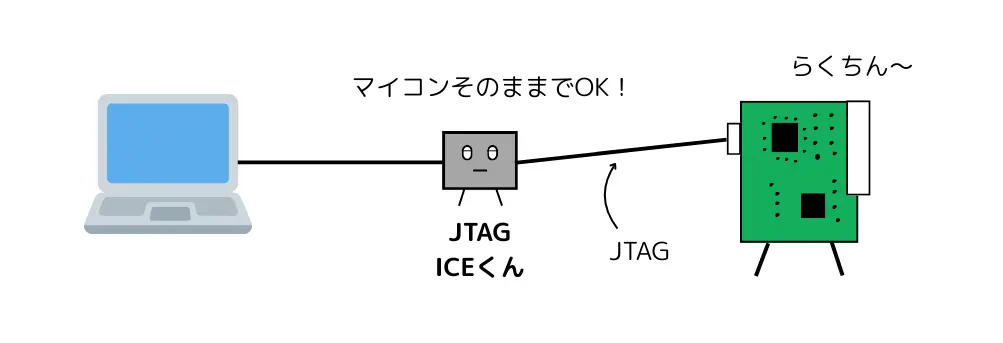

ちなみに、本来のICEとは別に、JTAGを利用したデバッガもICEと呼ぶことがあります。

本来のICEを「フルICE」、JTAGを使う方は「JTAG ICE」とか呼び分けられてるそうです。

フルICEは、マイコンを取り外す必要がありますが、JTAG ICEはマイコンを使ってプログラムを動かすので、マイコンを取らなくてもチェックできます。

JTAG ICEの方が使いやすいので、今は大体がJTAG ICEになっています。

ただ機能的には少し弱いので、たまーにフルICEを見ることもあるかも?ですね。

最後にまとめるよ

つまり「ICE(インサーキットエミュレータ)」という名前を聞いたら、「ハードやソフトの試作品チェックのために、マイコンの代わりに使われる装置のことなんだな~」と思っておいてください。