ASICの用語解説

- 特定の用途向けに特化したICのことだよ

- 電子回路のコストや基板サイズを減らしたいときに役立つよ

- 設計するのにけっこうなお金がかかるよ

一言でいうと

ASICとは

ひとつの製品とか用途だけにつかう前提で、必要な機能をぎゅっとつめこんだICのこと

です。

詳しい説明

順番に説明していきましょう。

まずは予備知識として、ICのことに触れておきましょう。

最近の電子基板には、ICがけっこうたくさん使われています。

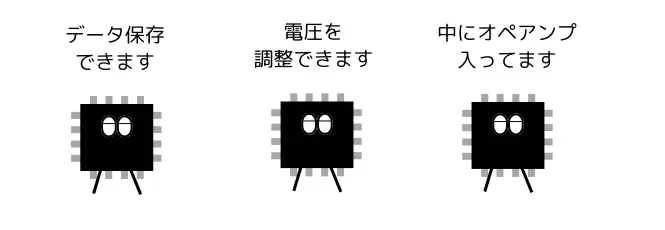

メモリーとかCPUとかの、デジタル信号をつかって計算&保存するものはもちろんのこと、

オペアンプとかA/Dコンバーターといった、アナログ回路を一つのチップにつめこんだものもあります。

このICはいろんなメーカーがいろんな製品を作って販売しています。

なので、電子基板の設計者としては、欲しいICをちょいちょい買ってのせれば、簡単にほしい機能を持たせられるんですね。

じゃあ、なんでASICがいるの?という話に進みましょう。

ここまでのように、普通に電子回路を作るだけなら、そのへんで売っているICを使えばだいたいのものはできます。

ただ、

「もっとコスト下げたいぞー!」

とか、

「基板もっとちっちゃくできないの?」

みたいな要求が来ると、普通に作るだけだとどこかで限界がきます。

そこで、一つの選択肢になってくるのがASICです。

ASICなら「うちの基板向けにぴったりなIC」が作れます。

なので、「このICとこのIC、あと周辺回路をぜんぶひっくるめて一つのチップにする」みたいなことができるんですね。

そしたら部品の面積が減るので、基板をよりちっちゃくできますし、

大量生産するならチップ自体のコストも下げられます。

ただ、ASICは一回設計するのにけっこうなお金がかかるので、

「やっぱりこっちの回路に変えたい!」

みたいなのは気軽にできなくなる点に注意ですね。

余談ですが、

「ほかの企業にうちの回路を見せたくない!」

という場合にも、ASICが活躍したりします。

市販のICやディスクリート部品(抵抗とか)を使っていると、製品を取り寄せて基板を見れば、どんな回路構成か分かっちゃうんですね。

(これをリバースエンジニアリングとかいいます)

それだと頑張って設計した企業はこまっちゃうので、回路をまるごとASIC化して対策します。

ASICだと、かんじんの回路がぜーんぶICの中に入っちゃってるので、調べたくても調べられないという訳ですね。

最後にまとめるよ

つまり「ASIC」という名前を聞いたら、「特定の用途や製品にぴったりの機能をつめこんだICのことなんだな~」と思っておいてください。